目次

一橋治済は暗躍者か? はたまた 強運の持ち主か?

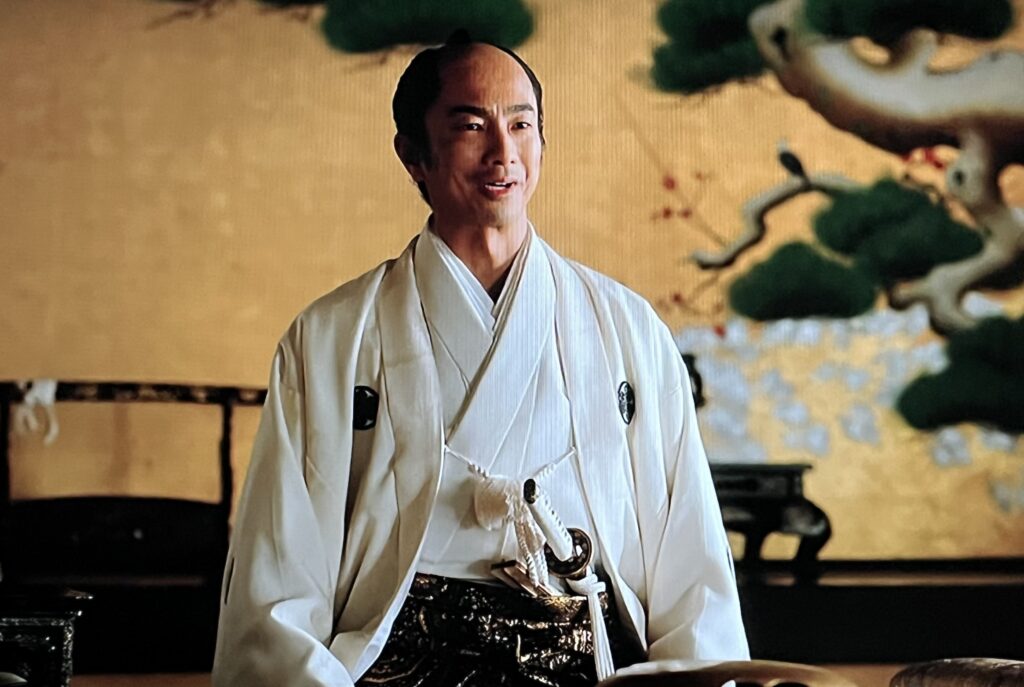

11代将軍“徳川家斉”の父“一橋治済”。

ドラマ「べらぼう」では、自分の息子を将軍にするため、様々な謀略を巡らせた様子が描かれています。

しかし、事実は、治済は陰の暗躍者か、様々な偶然が重なった強運の持ち主か、謎は歴史に埋もれたままなのです。

四男なのに世継ぎとなる

一橋治済は第八代将軍、徳川吉宗の孫にあたります。

四男として生まれた治済、本来なら一橋家の世継ぎとしては程遠い立場でした。

1番上の兄は4歳の時に幕命により養子に出されましたが、若くして亡くなったため、3番目の兄が その後を継ぎました。

2番目の兄は早逝しています。

こうして、四男の治済に世継ぎのチャンスが巡ってきました。

将軍候補ライバルの定信は、松平家の養子へ

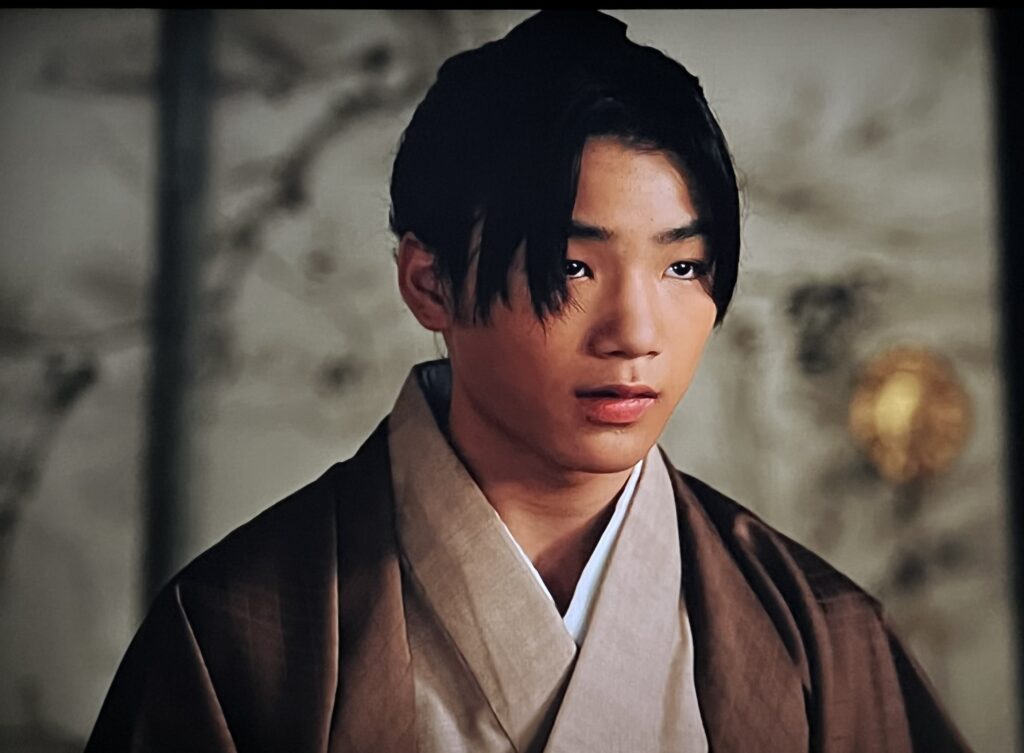

田安定信、後に老中となり寛政の改革を行う松平定信は、田安家の次男として生まれました。

一橋治済と同じく吉宗将軍の孫にあたります。

幼い頃から聡明かつ揺るがぬ精神で、将軍“徳川家治”に長男が生まれる迄は、将軍候補と噂されていました。

やがて、定信に松平家への養子の話がきます。

定信の兄は病弱であり子供もいなかったことから、田安家が途絶えてしまう恐れがあると定信は断りますが、将軍の命により松平家の養子にならざるを得ませんでした。

養子となった定信は田安家の後継の権利を失います。

それは、もしも将軍の長男に何か不幸があった場合、次期将軍候補としての権利も失うことでした。

大河ドラマでは、田沼意次を通じて、一橋治済が裏で操っていたことになっていますが、真相は分からないままです。

田沼意次に関しては、こちらをご覧ください。

将軍の長男が16歳で急死‼︎

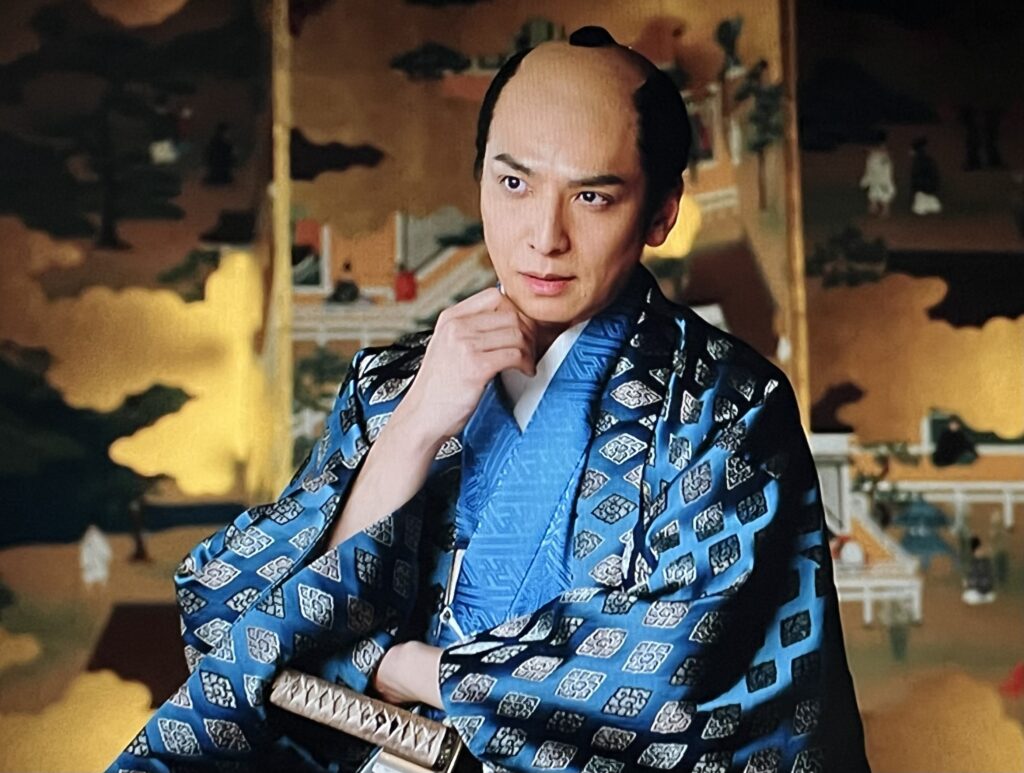

第10代将軍、徳川家治は長男“家基”が生まれると、次期将軍として熱心に教育し、家基も父の期待に応え、賢く人望も厚い青年に成長していました。

が、突然、16歳の若さで急死してしまいます。

元気な青年だったこと、鷹狩りに行った帰りに突然亡くなったことから、毒殺ではないかという説があります。

この件も大河では一橋治済が犯人とされていますが、真相は闇の中のままです。

こうして、一橋治済の長男は将軍の唯一の後継者となり、将軍の養子となり“徳川家斉”と命名されました。

将軍の死

将軍“家治”は数え50歳のとき、病を患います。

老中の田沼意次が連れてきた町医者の調合した薬を飲みます。

その後、まもなく家治は急死してしまいます。

これにも、一橋治済が田沼を操り殺害したのでは、という説もありますが、やはり真相は分かりません。

望みが叶い、将軍の父となるが…

こうして、治済の長男“家斉”は11代将軍となりました。

家斉は子沢山、53人(内、息子は26人)もいて、治済の子孫は栄えていきます。

治済は将軍の父として、とても贅沢な暮らしを楽しみました。

後に「天下の楽に先んじて楽しむ」と評されるほど。

が、それだけなのです。

この頃の政治の実権は老中など家臣が行なっており、治済が政治の中心となることは不可能でした。

もしも、様々な疑惑が本当だったとしても、ただ贅沢をしたいためだけに何人もの人を殺したとは考えられないと言われています。

悪事を働かなくても、元々ある程度の財産や権力は持っていましたので。

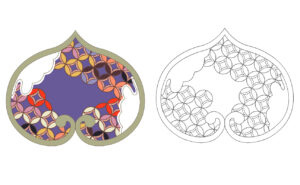

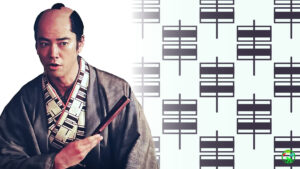

蜀江文様

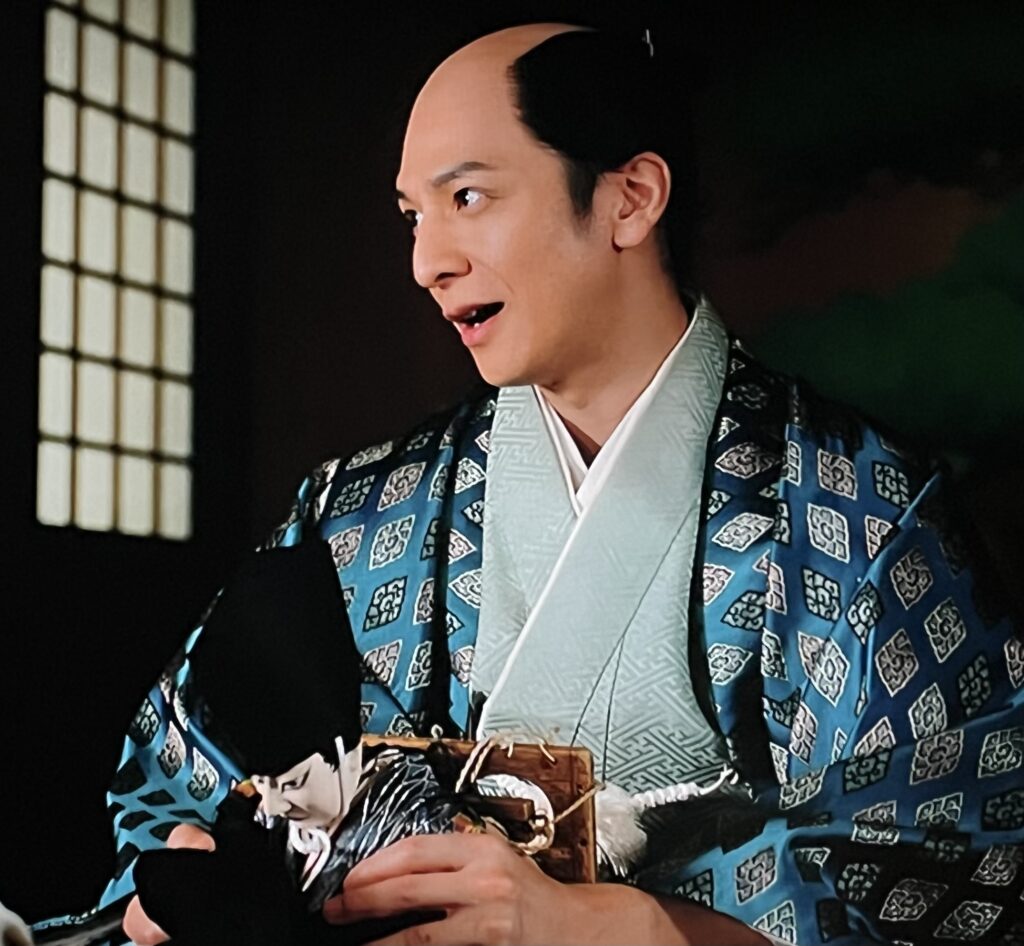

ドラマでの一橋治済の衣装は「蜀江文様」でした。

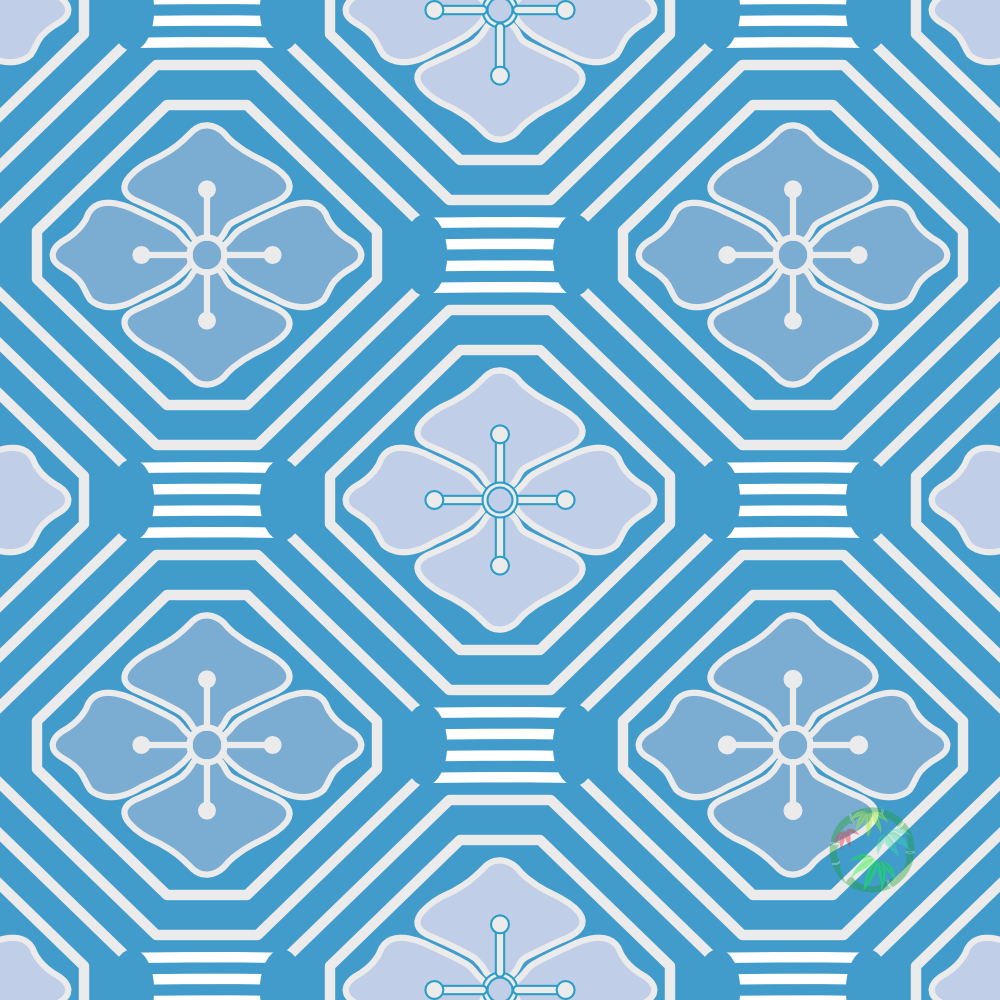

蜀江文様とは、八角形と四角形を繋げた文様のこと。

治済の衣装は、八角形の中には唐花文様、四角形の中には緯縞文様が組み合わされています。

蜀江文様

八角形と四角形を連続してつなげた この文様は中国の伝統文様です。

八角と四角の中に花や鳥など、色々な文様を組み合わせる豪華な図柄です。

かつての中国「蜀」の首都を流れていた川のことを「蜀江」と呼びました。

この地域で織られる絹が良質と評判高く、その織り柄が八角形と四角形の組み合わせの模様が多かったことから、「蜀江文様」と名付けられました。

古くは、法隆寺の宝物『法隆寺蜀江錦』に、この文様を見ることができます。

あわせて読みたい

鮫青海波文様 〜〜大河「べらぼう」田沼意次の衣装より

賄賂政治とレッテルを貼られていた田沼意次。今では、画期的な改革により国を豊かにしたと、見直されています。ドラマでの衣装は「青海波文様」。遥か昔のサザン王朝、遠いペルシャから、日本まで辿り着いた歴史ロマンを感じる文様です。