目次

山東京伝は二刀流

山東京伝はどんな人?

山東京伝は江戸時代を代表する戯作者、そして、浮世絵師です。

彼の生まれは遊廓の町“岡場所”。

吉原は政府公認で格式の高い遊廓でしたが、岡場所は非公認の気軽に行ける遊廓のことで、江戸市中には190ヶ所もあったそうです。

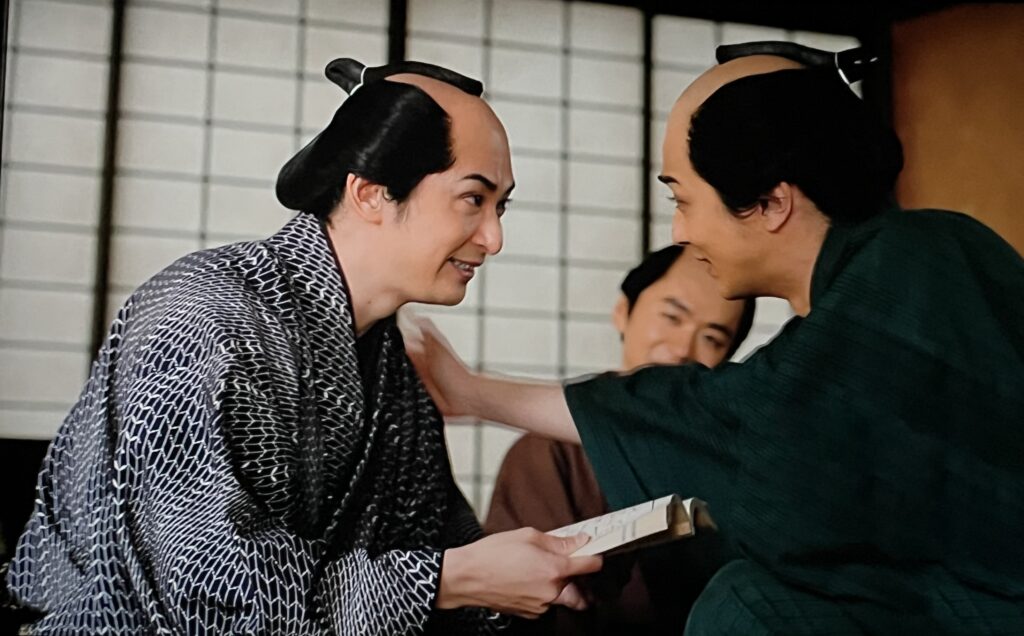

“べらぼう”の主人公 蔦屋重三郎とは、同じ遊廓の町で生まれ育ったことから意気投合し、二人三脚で次々とヒット作を生み出しました。

浮世絵師として

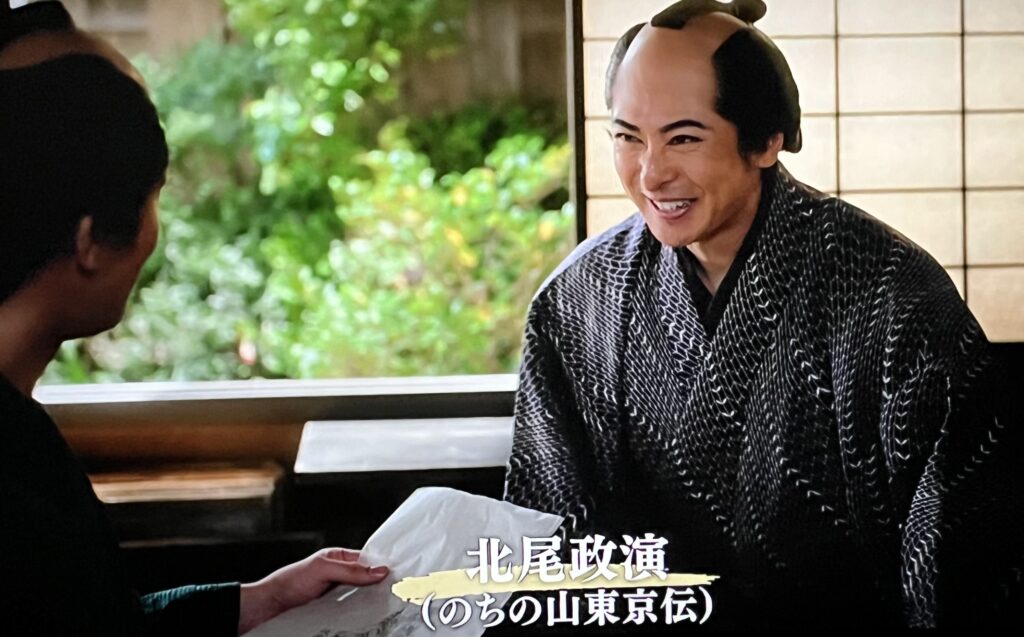

京伝は作家になる前、絵師“北尾政演”として、黄表紙本※の挿絵を描いていました。

※ 洒落、滑稽、風刺をおりまぜた大人むきの絵入り小説

彼は挿絵を描きながら自然と作家としても学んでいき、やがては蔦屋重三郎とタッグを組んで、多くの本を出版したのです。

作家として

京伝は洒落本を多く書きました。

洒落本とは、会話形式で書かれた遊廓が舞台の小説のことです。

吉原が大切にしていたものに「張り」と「粋」があります。

借金のかたに売られた遊女ですが、金に媚びず自分の生き方を貫くのが「張り」。

男たちは金も時間も惜しまず、吉原独特の多くの手順を守って、ゆったりと楽しむことが「粋」。

反対の客は「野暮」と嫌われました。

そこで洒落本です。

小説として楽しく読みながら、吉原の決まり事や手順も学べるため、江戸の男性たちに大人気でした。

京伝は遊里で育った経験を生かし、ウィットに富んだ洒落本を書いて人気作家となったのです。

時流に翻弄されて

時代はやがて、松平定信が治める世となり、出版を厳しく統制する「寛政の改革」が行われました。

蔦重は財産を半分没収され、京伝は手鎖刑という、両手を鎖で繋がれたまま50日間を過ごす刑を受けました。

その後の京伝は考証随筆や黄表紙本などの作家活動を続けながら、煙草屋を始めました。

自らデザインをした商品はよく売れ、商売は繁盛したそうです。

京伝は19歳の時に吉原の遊女に恋をして、彼女の年季が明けると妻に娶り純愛を貫きました。

が、彼女はわずか3年で病死、後妻も元遊女だったそうです。

割り勘の先駆者

当時は仲間と呑み食いすると、その内の1人が皆の食事代を負担し支払っていました。

京伝は後腐れのないようにと、1人ずつ均等の支払いを提案しました。

これは「京伝勘定」と呼ばれ、今の「割り勘」の始まりと言われています。

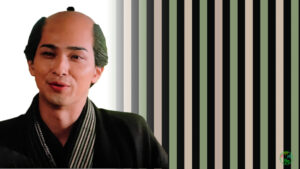

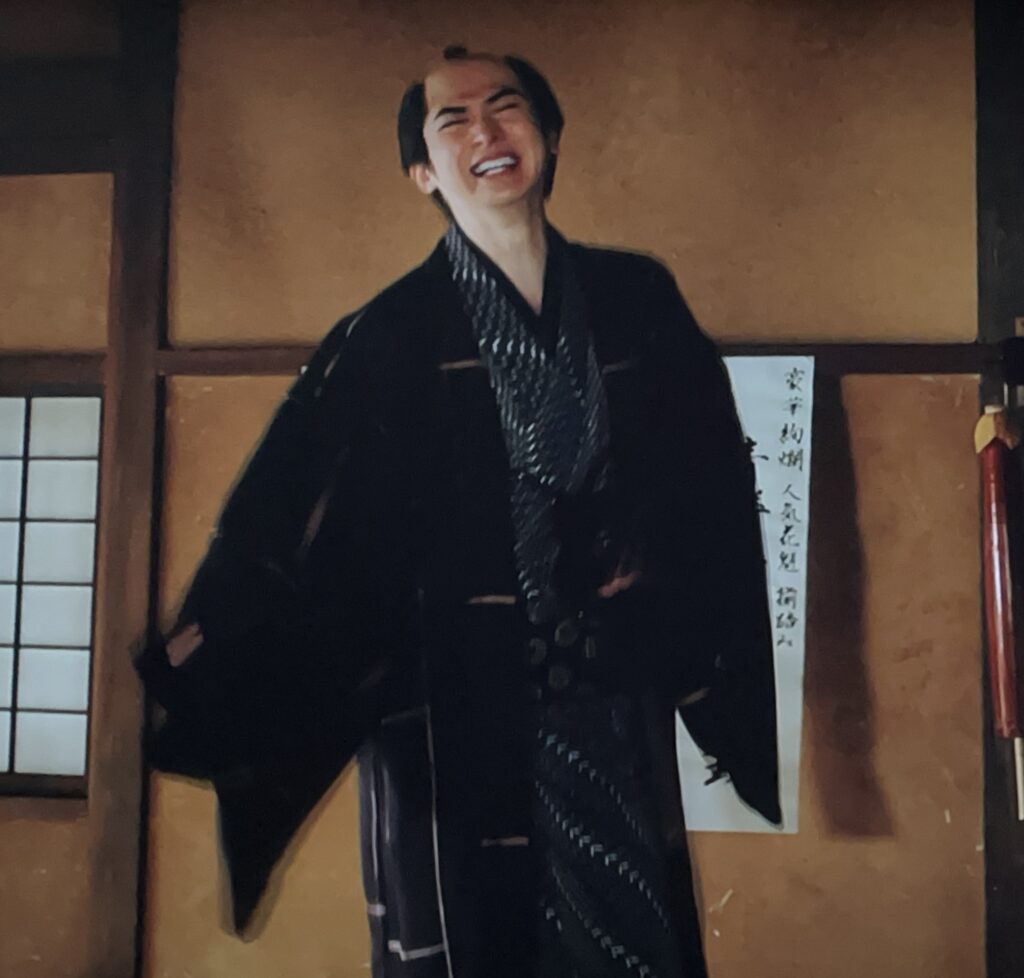

杉綾文様

ドラマの中で、山東京伝が着ていた着物の文様は「杉綾文様」です。

江戸町人の美意識は「粋」。

杉綾文様は、控えめだけど洗練された「粋な文様」として当時、人気がありました。

京伝の生き方や作品も まさしく粋でした。

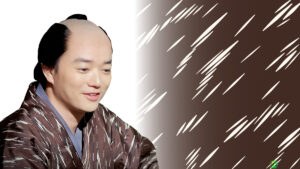

杉綾文様

杉の葉に見立てた文様で「杉綾」あるいは「綾杉」と呼びます。

この文様は、海外では「ヘリンボーン」と呼ばれ、服の生地や床材など好んで使われています。

「ヘリンボーン」という言葉は、魚のニシンの骨という意味です。

杉綾文様はとても古く、弥生時代の土器に施されています。

杉の木は縄文時代には日本に生息し、弥生時代には建物・船・様々に道具など生活に欠かせない木となっていました。

杉の葉は常緑のため、杉綾文様にも「子孫繁栄」の意味がある縁起の良い文様です。