目次

蔦屋重三郎の妻“てい”

蔦屋重三郎の妻は実在の女性です。

大河ドラマでは、日本橋の地本問屋の女将、“てい”という設定ですが、本名や生まれなど 詳しいことは よく分かっておりません。

蔦重の菩提寺の資料によると、戒名は「錬心院妙貞日義信女」、蔦重の死後 28年間生きていたそうです。

北尾重政が描いた「絵本吾妻抉」の絵の中、蔦重の隣にいる女性が妻ではないかという説があります。

ちなみに、絵の中の女性はトレードマークの大きな黒縁の眼鏡はかけていません。

江戸時代と現代 本屋の違い

蔦重のお店…本屋は、当時 “版元”と呼ばれていました。

現代の“本屋さん”は小売のみの仕事ですが、江戸時代の“版元”は企画・製作・販売など、出版〜卸し〜小売〜貸本まで広範囲に渡る仕事をしていました。

当時の出版はとても大変。

印刷は全て手作業、優秀な彫師や摺師を確保することも大切です。

版元に最も必要なのは、どのような本を作るかという企画、つまりプロデュースの力でした。

アイデアマンの蔦重は、次々とヒット作を生み出し、蔑まれていた吉原から、日本橋(当時は江戸の中心地)にお店を構えるまでに成功したのです。

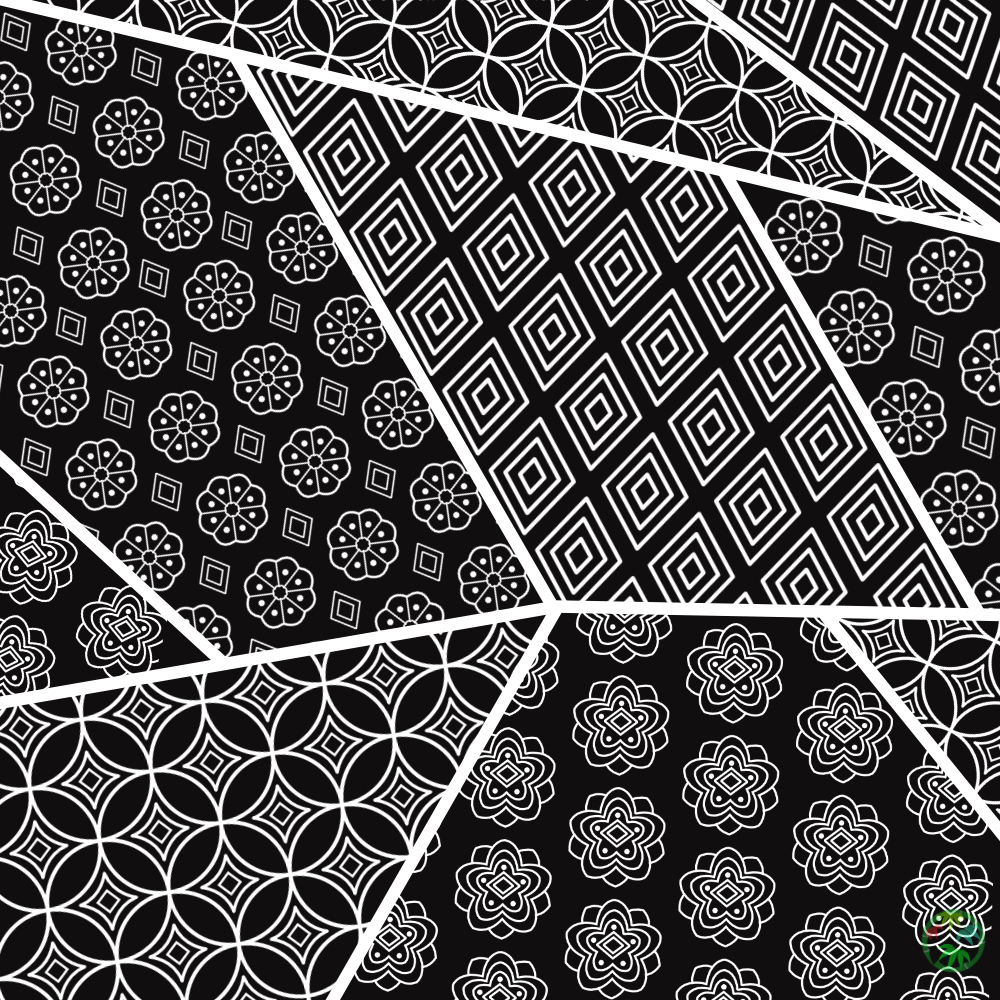

裂取り文様

江戸時代、奢侈禁止令※の影響で、町人の女性たちの着物は鼠色や焦茶など色合いこそ地味ですが、文様や裏地の色でお洒落を楽しみ、それを「粋」として個性を表現していました。

※ 贅沢を禁止する法令

ドラマでも“てい”は大きな店の女将らしく、手の込んだ豪華な文様の着物を着ていました。

裂取り文様

裂取り文様とは、直線や斜めの線で区切った中に、さまざまな文様を配置した図柄のことです。

パッチワークのように、色々な種類の文様の裂(布のこと)をつなぎ合わせているような図案から、その名がつきました。

裂取り文様は、それぞれの文様の願いが幾重にも重なった 贅沢で欲張りな文様です。