目次

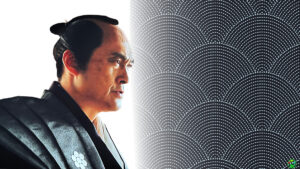

田沼意知は、どんな人物?

父は田沼意次

意知の父、田沼意次は、足軽から大出世をして老中にまで上り詰めました。

経済を発展させ、後に「田沼時代」と呼ばれる政治改革をした人物です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

嫡男だった意知は真面目で清廉。

それゆえに融通が効かない一面もあったとか。

順調だった田沼親子に訪れた暗雲

意知は若干34歳で若年寄※となり、異例の出世を遂げます。

※ 老中の次の地位

親子協力して経済改革を行い、幕府や国を富ませました。

が、順調だった彼らに暗雲が立ち込めます。

冷害と浅間山の噴火による凶作から米不足となり、米の価格が高騰したのです。

田沼親子の政策のせいとして、庶民の間には不満が募っていきました。

失意の死

意知 36歳の春、彼は なんと江戸城の本丸御殿で切り付けられてしまいます。

犯人は旗本の佐野政言、融通の効かない意知への私怨が原因と言われています。

深傷を負った意知は、8日後に亡くなりました。

毘沙門亀甲文様

大河では、田沼意知は蝦夷地上知のため※「花雲助」と名乗って身分を隠し、吉原に通いました。

※ 蝦夷(今の北海道の一部)の地を取り上げること

その時の私的な衣装、羽織の文様は「毘沙門亀甲」でした。

毘沙門亀甲文様

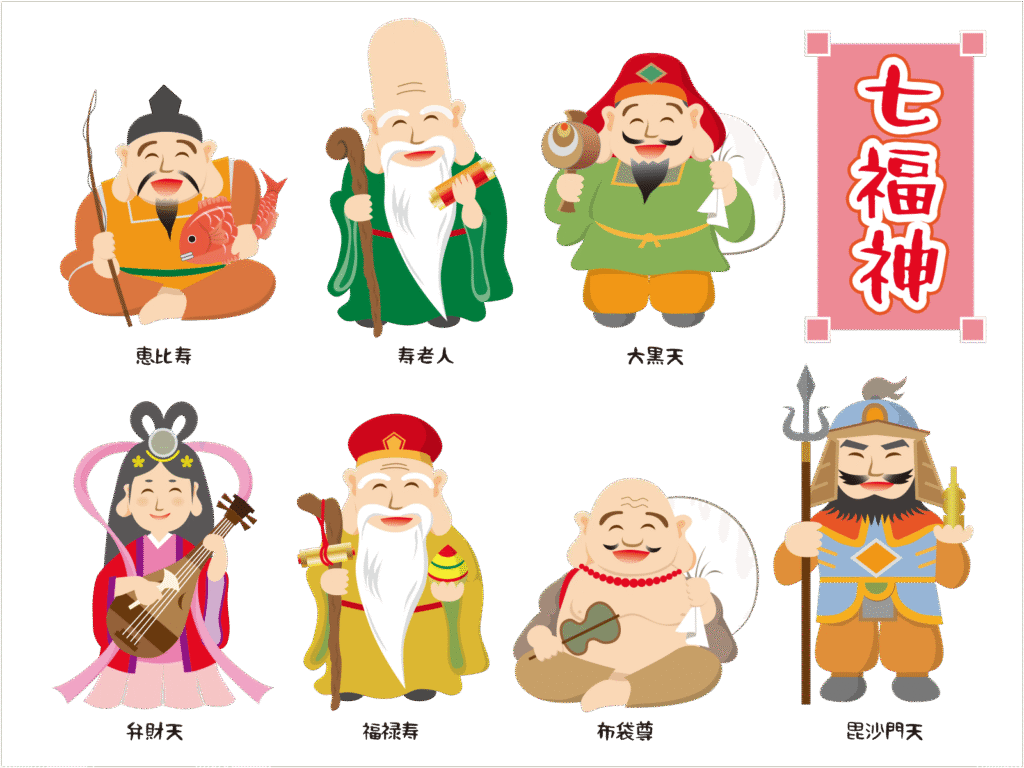

財をもたらす七福神の1柱として有名な「毘沙門天」。

仏教では、勝利をもたらす戦いの神様として崇められています。

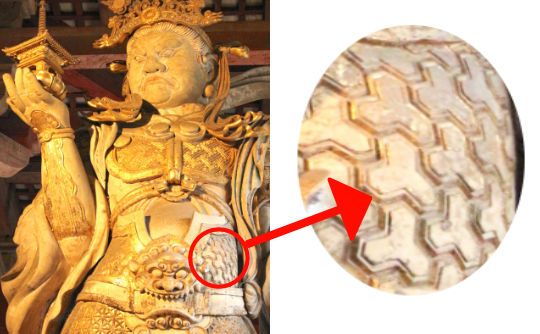

毘沙門天の像は、戦いの神様らしく甲冑をつけています。

その甲冑には、独特な文様が刻まれていることから、この文様を「毘沙門亀甲」と呼ぶようになりました。

亀の甲羅がモチーフの六角形の文様を亀甲文様と呼びます。

長生きの亀に因み、長寿・繁栄の意味があります。

その亀甲を3つ組み合わせたのが「毘沙門亀甲文様」。

毘沙門天に由来して福富・守護の意味も加わりました。

あわせて読みたい

毘沙門亀甲文様 〜〜「光る君へ」敦康親王の衣装より

一条天皇と定子の第一皇子“敦康親王”。本来ならば将来の天皇になるはずでした。が、その道は藤原道長に阻まれます。才能にあふれ人柄に優れていた親王は、東宮になることに固執して恨みに支配されることなく、文化に親しみ楽しながら暮らしました。愛がいっぱいの幸せな子供時代の衣装は「稲妻文様」と「毘沙門天亀甲文様」でした。

あわせて読みたい

鮫青海波文様 〜〜大河「べらぼう」田沼意次の衣装より

賄賂政治とレッテルを貼られていた田沼意次。今では、画期的な改革により国を豊かにしたと、見直されています。ドラマでの衣装は「青海波文様」。遥か昔のサザン王朝、遠いペルシャから、日本まで辿り着いた歴史ロマンを感じる文様です。