目次

世界に誇る江戸美術「浮世絵」

日本が誇る浮世絵師 “喜多川歌麿”。

蔦屋重三郎が見出しプロデュース、人気の絵師に育てました。

浮世絵の「浮世」ってどんな意味?

「うきよ」とは、もともと仏教の考え「憂世」つまり辛い世の中という意味でした。

時が経つにつれ、「憂」の漢字は「浮」へ。

江戸時代、逞しくて洒落っ気のある庶民たちは、「浮世」を「辛いことがあっても 浮かれて 今を楽しもう! 」という意味へ転換。

「浮世絵」は、そんな庶民の間で流行った風俗画(生活を描いた画)のことです。

絵の題材は、美しい遊女や町娘、歌舞伎役者に名所の風景など。

浮世絵は版画のこと?

浮世絵には、直筆もあり版画もありました。

版画の良い点は、版木※を作れば 何枚でも刷って大量生産が可能なことです。

※ 文字や絵画を彫った板

そのため、庶民でも安価で手に入れることができ、浮世絵文化が発展しました。

浮世絵1枚が かけ蕎麦1杯と同じ値段、400円ほどだったそうです。

絵 歌麿作『画本虫撰』

浮世絵に欠かせない三つの力

版画の初期は一色刷りでしたが、技術の向上により多色刷りへ。

多色刷りの浮世絵を「錦絵」と呼びます。

錦絵を作るには、職人たちの3つの技術が不可欠でした。

スクロールできます

| 絵師 | 原画を描く | 芸術性が高く、人を惹きつける絵の才能 |

| 彫師 | 絵を木に反転して写し 彫って版木を作る 錦絵は色ごとに版木を彫る | 髪の毛など細い線も綺麗に出るように彫る技術 |

| 摺師 | 版木に色をつけて刷る | 絵師が望む色合い、ぼかしや色の濃淡などを刷る技術 |

静岡市の「東海道広重美術館」へ訪れた時に、浮世絵を刷る体験をしたことがあります。

ムラなく色付けしたり、版木が変わる度 ずれないように刷るのは大変。

それぞれの版木に目印(見当と呼ぶ)があり、そこに沿って紙を置けば色がずれない筈なのですが…なかなか 思う通りにはいきません。

歌麿の絵の凄さ

歌麿の経歴

歌麿は 美女の心まで描きだす

歌麿が人気絵師として有名になったのは、「婦人相学十躰」と「婦女人相十品」の連作です。

それまで人物画といえば全身像でしたが、美しい女性の上半身を大きく描くことで人々を惹きつけました。

歌麿と蔦重の試みは まだまだ沢山あります。

例えば「ポッピンを吹く娘」。

・毛割り…髪を1本1本 丁寧に表現すること

太い毛や細い毛を混じらせて自然な生え際を表現したり、張り出した髪の隙間から奥側を透かせてリアルに見せる

・地潰し…敢えて背景を描かず、人物を際立たせる

・空摺り…色をつけずに刷ることで、凹凸だけつけ 模様を浮き上がらせる いわゆるエンボス加工

・雲母摺り…鉱物の一つ“雲母”の粉・絵の具・接着剤を混ぜて色付けする 金粉を振ったような輝きが出る

・着物の市松文様…袂(絵右下)の文様を正方形から菱形に変形し、袂が翻る動きを表現した

歌麿の絵の凄さは、気品のある表情や仕草を繊細に描くことで、内面まで描き出したことです。

まるで息遣いまで聞こえてくるよう。

彼の絵は、国を越えても 時が移ろっても、人々の心を捉えるのです。

哀しき最期

時は、松平定信による寛政の改革の最中。

歌麿のお箱“美人大首絵”の制作が禁じられ、蔦重は打開策として 新しい絵師の発掘に力を入れるようになります。

不服の歌麿は蔦重との間に距離をおきます。

歌麿は、取り締まりの裏をかいた絵で反抗しますが、とうとう幕府から50日間の手鎖の刑※を受けてしまいました。

※ 両手に手錠をかけ、一定の日数を自宅で謹慎させる

この刑がきっかけとなり、失意の歌麿の命は儚くも消えてしまったのです。

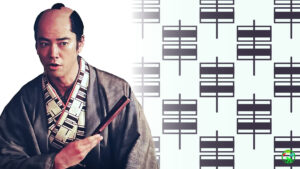

雨絣文様

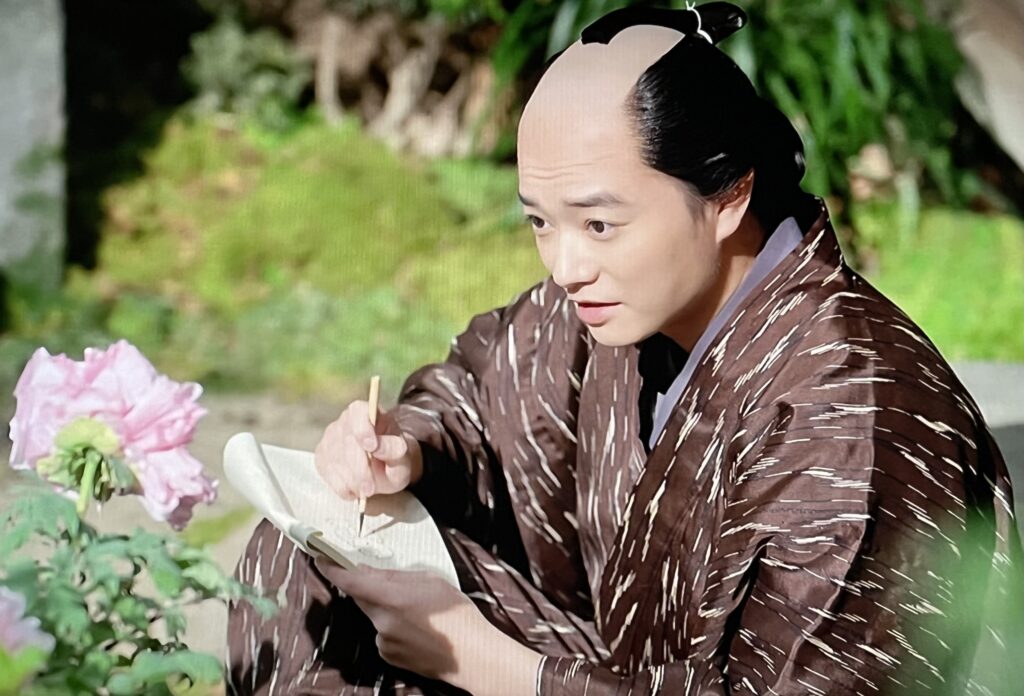

大河べらぼうでの歌麿の衣装は「雨絣文様」です。

西洋の巨匠たちが感嘆した雨の表現

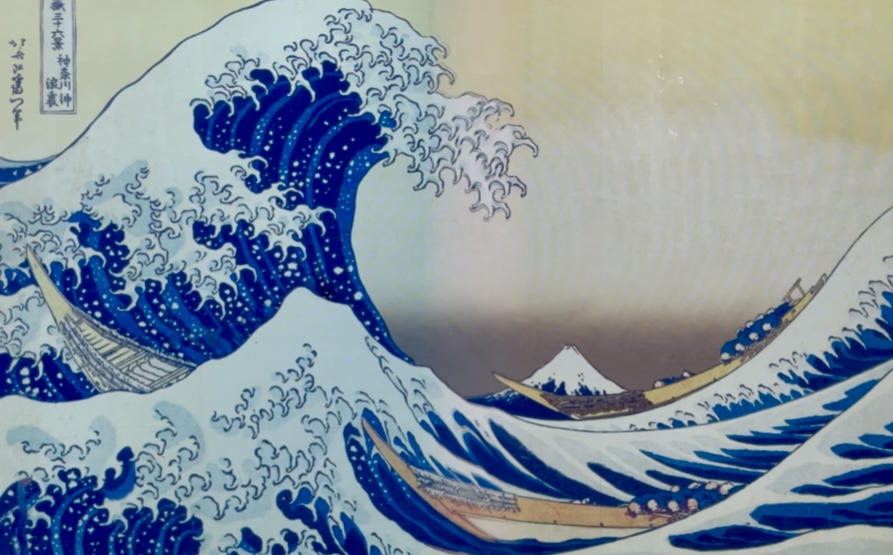

時は19世紀後半、ヨーロッパでは「ジャポニズム」つまり日本の美術品収集のブームが起きました。

特に人気だったのが浮世絵。

なんと 輸出した陶器の梱包材に使われていたことが、きっかけでした。

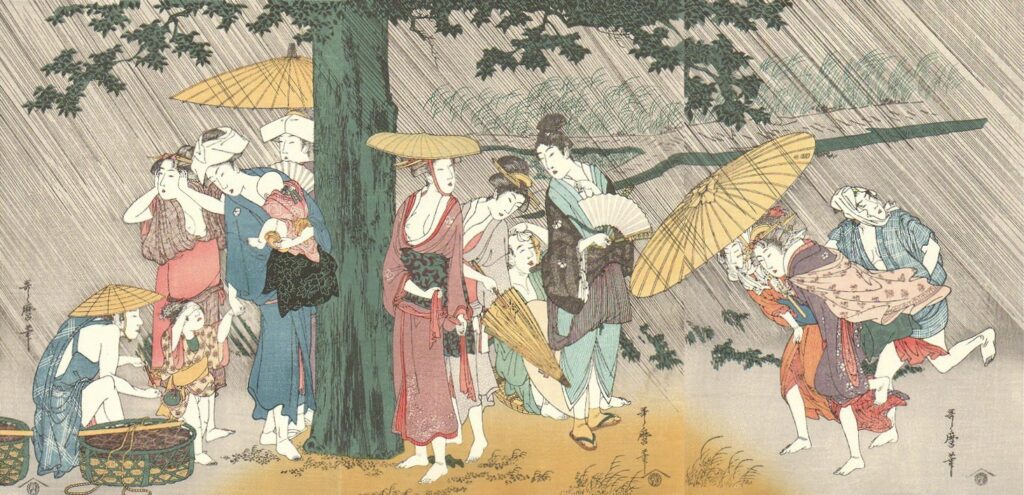

絵: 歌麿 「大木の下の雨宿り」

マネ・モネ・ゴッホなど印象派の有名な画家たちが、浮世絵を見て衝撃を受け、模写したり、その一部を自分たちの絵に取り込んだりしました。

大胆な構図・鮮やかな色使い、そして、雨の表現。

斜めの直線で表現された雨は斬新で、巨匠たちにインパクトを与えました。

絵: 左 安藤広重 「大橋のあたけの夕立」 右 ゴッホ 模写

雨絣文様

雨縞文様

江戸時代に人気のあった文様です。

2色以上に染め分けた糸を“絣糸”と呼びます。

この絣糸を縦糸にして布を織っていきますと、不規則に並んだ模様が現れます。

雨が降っているような模様となるため「雨絣文様」と名付けられました。

雨文様には、五穀豊穣の願いが込められています。