目次

吉原 よもやま話

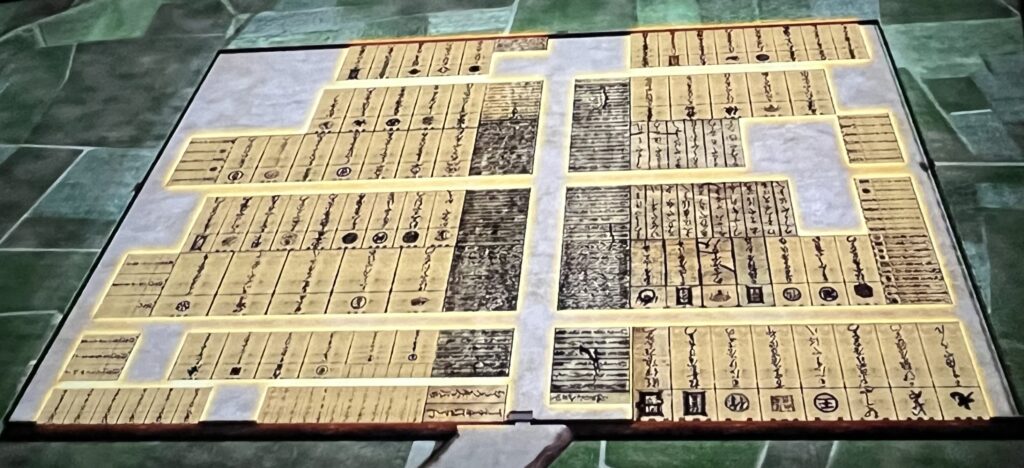

吉原は大きな町だった

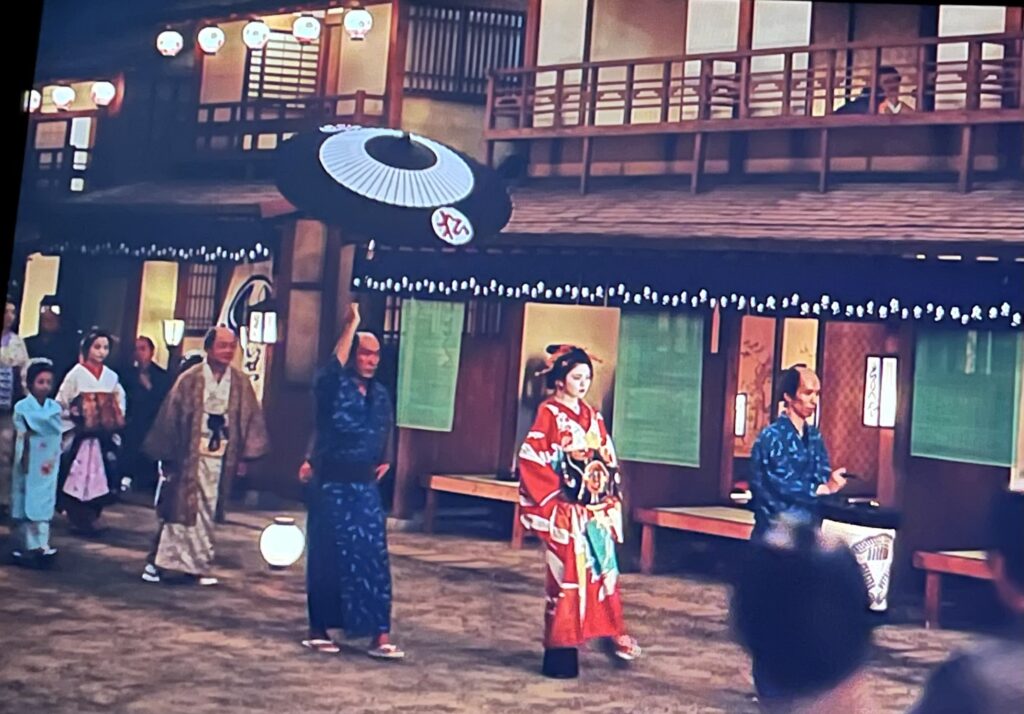

傾城の町、吉原。

遊女が逃げないように堀で囲まれた その町は、なんと2万坪…東京ドーム2個分の広さでした。

吉原にあったのは、遊女がいる妓楼だけではありません。

米屋、酒屋、菓子屋など普通の町にあるような店もたくさんあり、1万人もの人々が住んでいたそうです。 写真 NHK『歴史探偵』より

毎年、植え替えた桜並木

吉原のメイン通り“仲之町”には、季節を先取りした木や花が植えられました。

特に桜が有名で、毎年、春が近くなると数千本もの桜を植えたという記録が残っています。

そして、花が散ってしまうと、桜の木は撤去。

別の花を植え替えたり、秋には紅葉を植え錦の道を彩ったそうです。

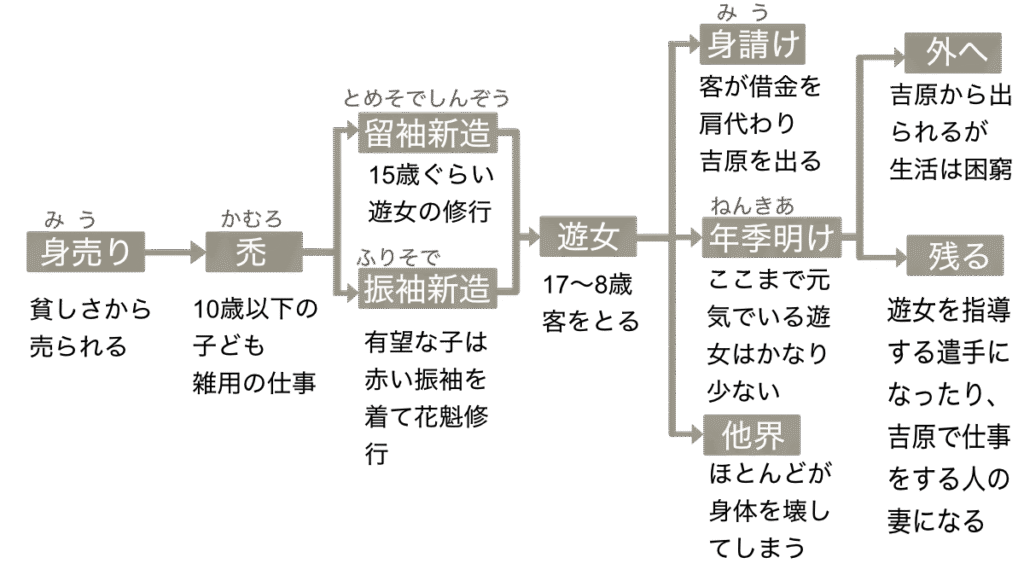

悲しや、遊女の一生

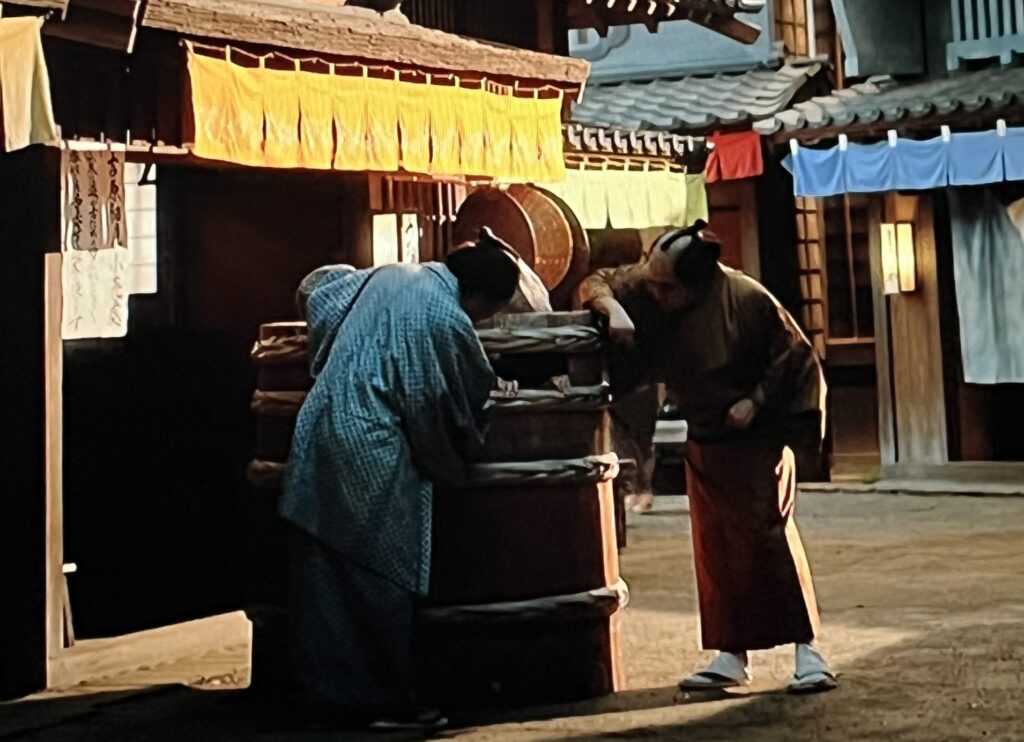

客なのにリンチを受ける?

客は、遊女と馴染みになったら、他の妓楼の遊女と遊ぶことは ご法度‼︎

情報は筒抜けの吉原、すぐにバレてしまいます。

帰る時には待ち伏せにあい、馴染みの妓楼に連れて行かれます。

そして、顔に墨で落書きされたり、髷を切られてしまうことも。

お金を払わず逃げようとする客には、きつい折檻が待っていました。大きな桶に閉じ込められ、お金を払うまで何日も帰してもらえませんでした。

吉原は文化サロンだった

上級遊女“花魁”と遊ぶためには、様々な しきたりやマナーがあり、それらを守ることが客にも要求されました。

まず、茶屋で花魁を待ちます。

花魁は、有名な花魁道中で客を迎えに来て、共に妓楼へ帰ります。

豪華な料理が並ぶ部屋の中、花魁は客に顔を向けず、口も利きません。

こうして 花魁と妓楼が客定めをするのです。

初回は、これで おしまい。

花魁や妓楼に気に入られれば、なんと この手順をもう一度繰り返して、3度目 やっと花魁と床入りとなるのです。

花魁と遊ぶには多額の費用がかかるため、客層は上級武士や裕福な商人たちに限られました。

彼らを楽しませるためには、花魁にも高い教養が求められます。

書道、和歌、楽器、将棋などなど。

吉原は売春だけの歓楽街では、ありませんでした。

粋な文化人が集う社交サロンでもあったのです。

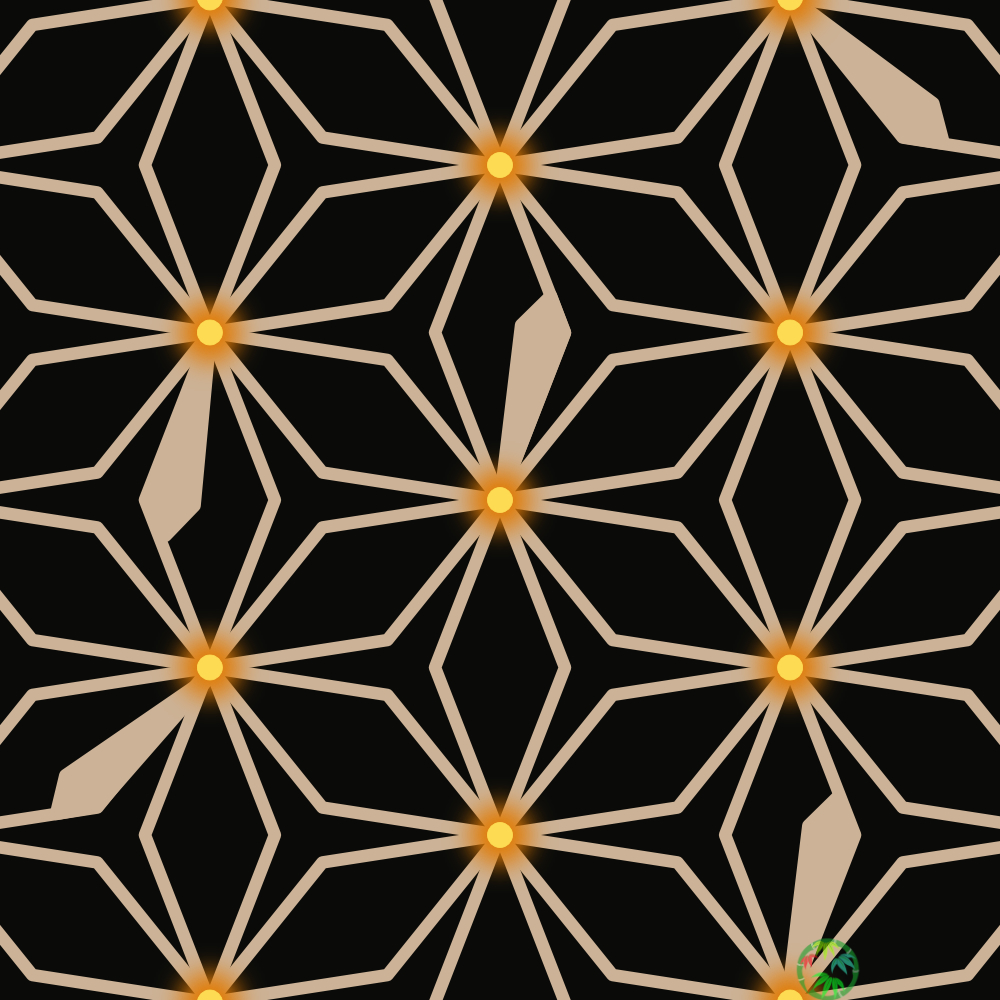

麻の葉文様

大黒屋“りつ”は、ドラマ上での架空の人物ですが、大黒屋自体は吉原に存在した妓楼でした。

“りつ”がドラマで着ていた帯は「麻の葉文様」です。

当時、芸者たちも体を売り始め、遊女と芸者との区別がなくなっていました。

そこで、大黒屋は『見番制度』を作り、芸者たちの派遣や教育、スケジュール管理を一手に担いました。

吉原の遊郭としての質を高めると同時に、収益を上げ、堤防を直したり、下水の整備をしたりと吉原の発展に尽くしたのです。

麻の葉文様

植物の“麻”の葉に似ていることから、名付けられた文様です。

六角形の中に菱形が6つ放射線状に並んだ図柄です。

江戸時代に歌舞伎役者がこの文様を使ったことがきっかけで、庶民に広がりました

麻は成長が早く、真っ直ぐに丈夫に育つため、子どもの健やかな成長への願いが込められています。

また、六角形の形には魔除けの意味もありました。

あわせて読みたい

籠目文様 〜〜 大河「べらぼう」 花の井の衣装より

松葉屋「5代目瀬川」は吉原の花魁。桜の花に例えられるほど美貌と才覚の持ち主でした。ドラマで普段着の着物は「籠目文様」。花魁として名を轟かせても、所詮遊女の悲しさを「籠の中の鳥」として表現しているのでしょうか?