目次

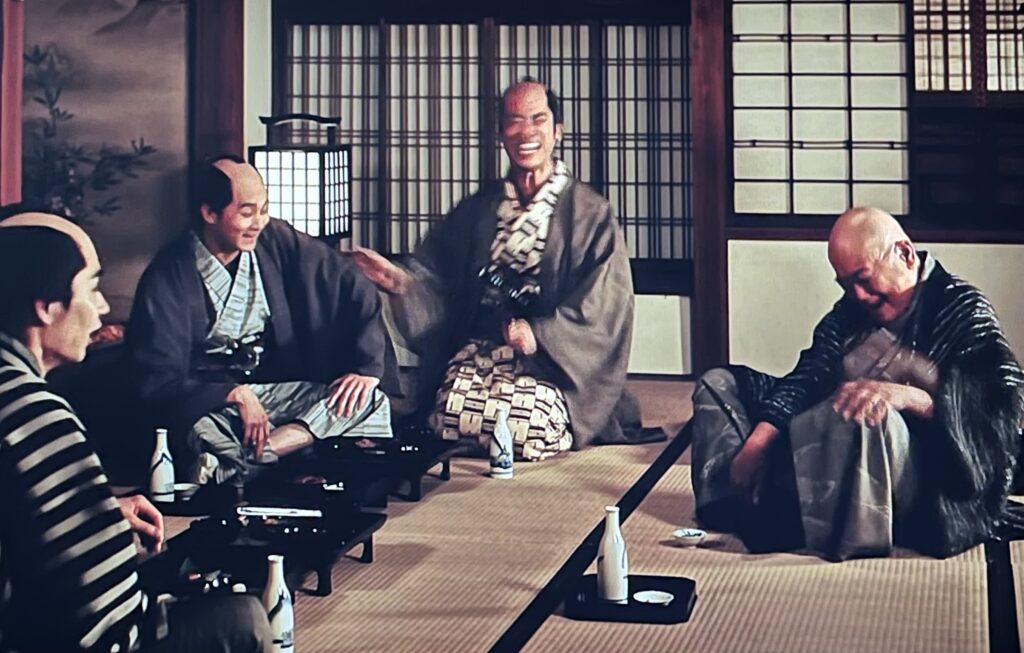

大田南畝

大田南畝は、どんな人?

大田南畝は貧しい下級武士の家に生まれました。

母は武家としての誇りから、南畝に高い教養を身につけさせます。

才気煥発な彼は優秀で、特に漢文に秀でていたそうです。

幕臣として仕えながら、評判記※や戯作を執筆し、才能を花開かせます。※ 色々な物事の評判をかいた書物

そして、狂歌に打ち込み、やがて狂歌ブームの立役者となっていきました。

今も続く南畝の名言

南畝 19歳のとき、狂詩※と狂文を収めた『寐惚先生文集』を出版します。※ 滑稽な事柄を漢詩の形式で詠んだもの

その中に杜甫の漢詩『貧交行』をパロディにした『貧鈍行』があります。

貧すれば鈍する 世をいかん

食うや食べはずの 吾が口過ぎ

君聞かずや 地獄の沙汰も金次第

稼ぐにおいつく 貧乏暇なし

今でもよく使われる これらの諺。

わずか19歳で詠んだことに驚きます。

狂歌とは

狂歌とは何?

狂歌とは、5・7・5・7・7の短歌の形式に、滑稽なことや、世の中の風刺を詠み込んだ歌のことです。

江戸時代の天明期にブームとなりました。

天明の狂歌の特徴は主に2つ。

① 狂歌師たちは、大名から下級武士、そして町民まで身分を超越して、一緒に楽しみました

② 一見、馬鹿なことばかり歌にしている印象ですが、その根底には古今和歌集など古典の知識があり、それを もじって笑いを引き出しています

狂歌を詠むには、高い教養と それを洒落に転じるウィットが必要でした

面白い“狂名”の一覧

狂歌を詠む時の名前(雅号)を狂名と言います。

歌の内容は勿論のこと、面白くつけられた狂名が たくさんあります。

“べらぼう”に出てくる狂歌師の中から紹介しましょう。

スクロールできます

| 人物 | 狂名 | 狂歌 | |

| 大田 南畝 狂歌師 戯作者 | 四方赤良 日本橋に大賑わいの「四方久兵衛」 という居酒屋がありました 酒のアテに出される赤味噌が「四 方の赤」と呼ばれて大人気 それが狂名の由来と言われていま す | 寄鰻鱺恋 あなうなぎ いづくの山の いもとせを さかれてのちに 身をこがすとは 「山の芋、うなぎになる」(あり得ないこ とが起こる)の ことわざより あぁ鰻よ、あり得ないことだ どこかの 山の妹(恋人)との仲をさかれた上に、背 を割かれ蒲焼にされて焦げているのに まだ恋人に思い焦がれているとは |

| 蔦屋 重三郎 版元 江戸のメディア 王 | 蔦唐丸 蔦重は幼いとき、名前を“珂理”と いい、引手茶屋「蔦屋」の養子に なりました 「蔦」と「からまる」から、蔦が 絡まると洒落た狂名をつけました | きぬきぬは 瀬田の長橋 長ひきて 四つのたもとそ はなれかねける 恋人と別れる朝、瀬田の長橋のように別 れは長びいて、2人の4つの袂は離れ難 いことよ |

| 大野屋 喜三郎 天明期の狂歌の 中心人物 | 元木網 元の木阿弥の故事から 湯屋を営んでいたので「湯浴み」 とも関連しているのでしょうか | 又ひとつ 年はよるとも 玉手箱 あけてうれしき 今朝の初春 又ひとつ年が寄ってしまうけれど、浦島 太郎が玉手箱を開けた哀しさとは違い、 年が明けて嬉しく めでたい初春の朝です |

| 恋川 春町 戯作者 絵師 | 酒上不埒 酒癖が悪く、自虐の意を込めて… という憶測あり | もろともに ふりぬるものは 書出しと くれ行としと 我身なりけり 年の暮れ 一緒に年を取るのは、請求書の 束と、歳をとる我が身である |

| 山東 京伝 絵師・戯作者 詳しくはこちら を参考 | 身軽折助 折助とは武士の家で雇われる下 男のこと 骨おしみをして怠けることを 「折助根性」という 気軽に身軽に生きていることを 表している | 千早ふる 神のみすゞに すがりても なるとならぬは 音にきかまし 大晦日、神社の鈴を鳴らして神に縋って も、願いが成るか成らないか、鈴の鳴る 音に聞いて見ましょう |

| 喜多川 歌麿 絵師 | 筆綾丸 筆を誤る(ミスをすることもある )をもじって名付ける 蔦重の「蔦唐丸」に合わせてい る | 若水を けさは さはちに 汲みいれて 絵筆ふり出す さい のめでたさ 元旦の朝 初めてくむ神聖な水を、大きな 鉢に汲み入れて、絵筆で描き始める色の 素晴らしさ |

| 朋誠堂 喜三二 戯作者 詳しくはこちら を参考 | 手柄岡持 喜三二は、自分を主人公にした 『亀山人家妖』を書いた その本の中で、「手柄岡持」と 名乗っている “手柄”は釣った魚のこと “岡持”は魚を入れる籠のこと | 桜花 散りかひ曇れ おいらんの 来むと言ふなる 道紛ふがに 桜花 散りかひ曇れ 老いらくの 来むと言ふなる 道紛ふがに 在原業平 古今和歌集 (桜の花よ、散り乱れて曇らせよ 老いが来る道が分からなくなるように) 元歌「老いらく」の「く」の1字だけを 「ん」に変えて、見事に違う景色を面白 く詠み上げています |

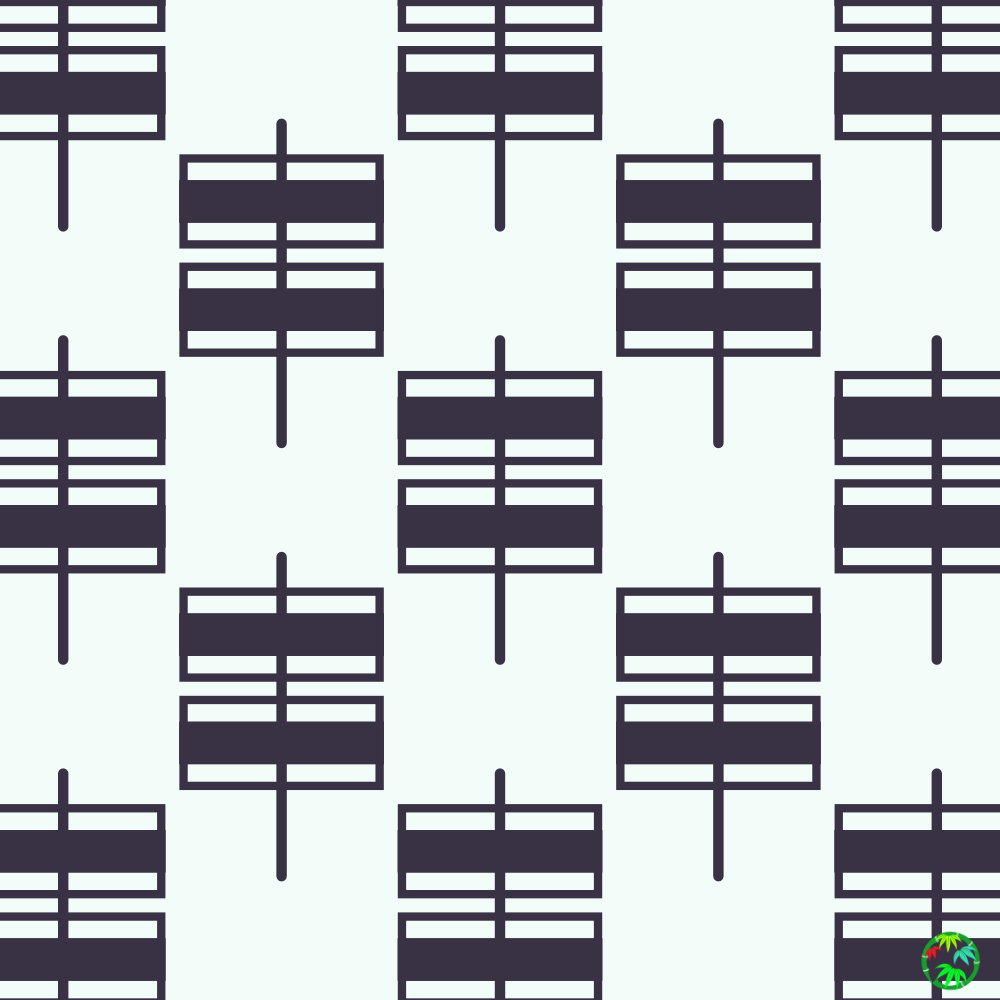

鰻つなぎ文様

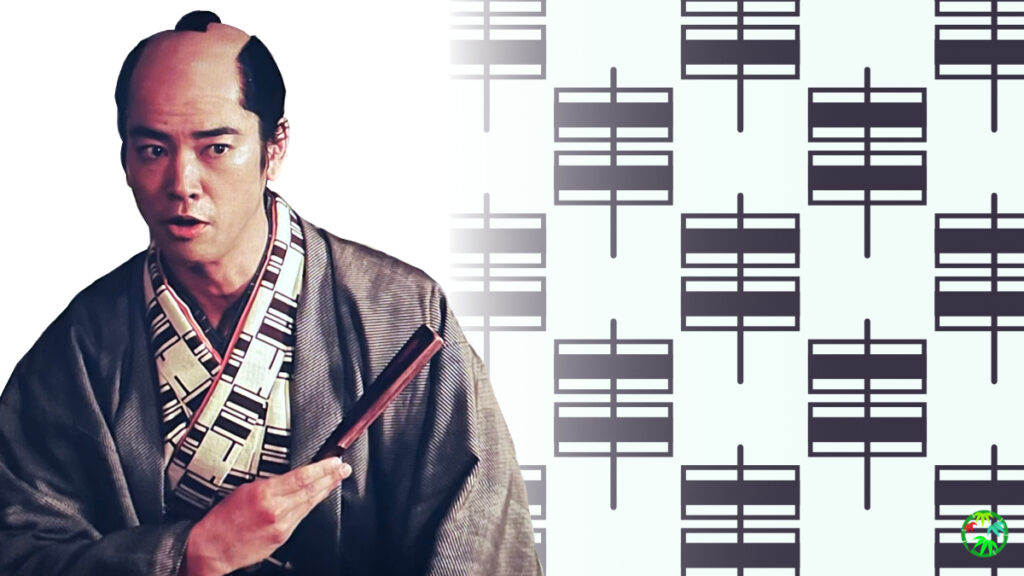

大田南畝がドラマの中で着ていた衣装の文様は、鰻つなぎ文様。

彼の有名な狂歌によって選んだ文様でしょうか。

あなうなぎ いづくの山の いもとせを

さかれてのちに 身をこがすとは

訳はこちら

鰻つなぎ文様

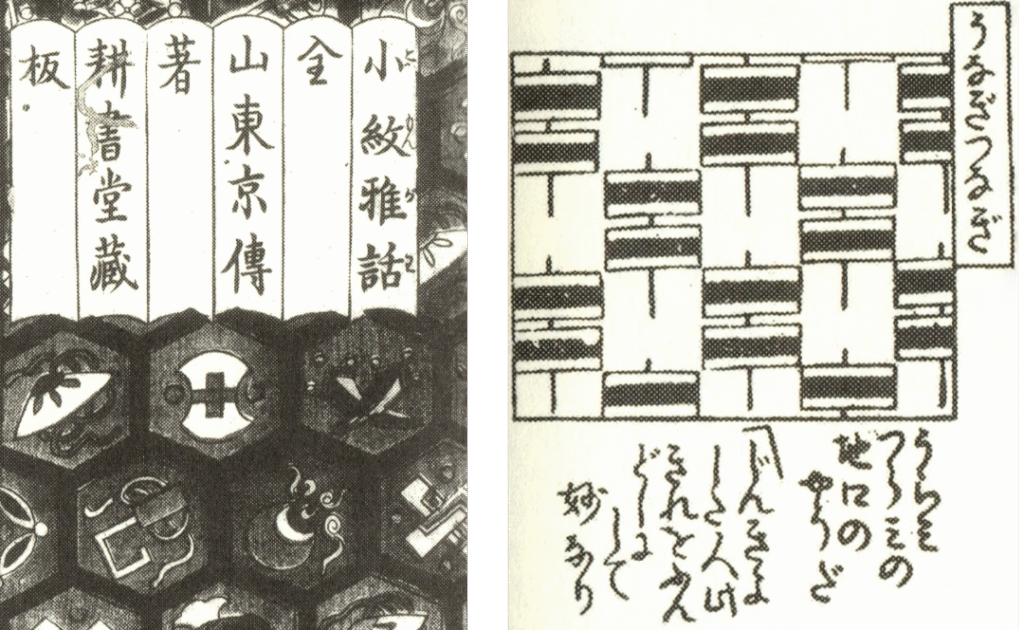

山東京伝の著書に見立小紋集があります。

小紋とは、小さな同じ模様を繰り返し配置している文様のことです。

見立小紋は、面白い物を小紋にしてしまおうという、京伝らしい粋で楽しい試みです。

見立小紋集の1つ『小紋雅話』の中に「鰻つなぎ」の文様が載っています。

恨みつらみの地口※のようだ

※ 発音の似た言葉を入れ替えて楽しむ言葉遊び

「うなぎつなぎ」と「うらみつらみ」の音が似ている

腎虚した人 此の布を ふんどし にして 妙※なり

※ 良い

あわせて読みたい

杉綾文様 〜〜 大河「べらぼう」山東京伝の衣装より

山東京伝は絵師と戯作者の二刀流。蔦重と組んで、次々とヒット作を生み出しました。江戸町人の美意識は「粋(いき)」。京伝の生き方や作品は、まさしく「粋」でした。ドラマでの彼の衣装も粋だと流行った「杉綾文様」です。

あわせて読みたい

雲文様 〜〜 大河「べらぼう」朋誠堂喜三二の衣装より

「宝暦の色男」こと朋誠堂喜三二は、幾つもの名前や肩書きがありました。武士であったり、劇作者であったり、狂歌師であったり。ドラマでの衣装は「雲文様」。悠々として変幻自在に形を変える雲は、喜三二の生き様を象徴しているようです。